Essere influente o fare l’influencer?

Non sono nati col web: una volta li chiamavano opinion leader. Ma le persone influenti, i marchettari e i testimonial sono sempre esistiti. E sono tre categorie che non si intersecano.

L’articolo di Giulio Pasqui su una “influencer” pagata per twittare a proposito di programmi televisivi ha sollevato alcune reazioni. Alcune composte, altre scomposte.

C’è chi dice che internet ha cambiato il mondo (ma davvero? E magari ha fatto la storia?). Chi mette in dubbio la veridicità dell’intervista (suvvia, siamo seri. Che bisogno ci sarebbe di inventarsi una cosa simile?). Chi dice che non è vero niente e che i Tweet a pagamento non esistono. Chi fa la prece degli influencer. Chi si scaglia contro le aziende. Chi dice che abbiamo scoperto l’acqua calda. Chi dice che. Insomma, un piccolo vespaio. Che, come al solito, interessa molto di più gli addetti ai lavori che non i lettori.

Solo che in campagna, quando si solleva un vespaio, bisogna indossare lo scafandro omologato per vespe e calabroni, i guantoni, gli stivali di gomma e mettere un po’ d’ordine. Sapendo che, purtroppo, non saremo apicoltori pronti a raccogliere miele, ma che ci ritroveremo a dover evitare pungiglioni. L’importante è prenderla con filosofia e, se si può, divertirsi. Che è fondamentale, perché a furia di prendersi sul serio va a finire che si perdono di vista le cose importanti. Il miele, per esempio.

Ma torniamo agli influencer e al vespaio.

Primo: traduciamo dall’inglese (magari facendoci aiutare dall’Oxford Dictionary).

Come tutte le parole di moda, anche influencer, se si traduce, si disinnesca.

Influencer è sostantivo derivato da influence, ovviamente. La parola ha origini latine (pensa un po’!): influire era il verbo. Che originariamente riguardava solo ed esclusivamente flussi materiali: sfociare, gettarsi dentro. Poi è stato usato in astrologia, per parlare dell’influsso degli astri. Infine, spiega sempre l’Oxford Dictionary, nel latino scolastico del tredicesimo secolo (e poi nell’inglese del sedicesimo) si iniziò ad utilizzarla con un altro significato: «azione impercettibile o indiretta esercitata per causare cambiamenti».

Bello, no? Da lì, influence ha assunto un significato primario. Indica «la capacità di avere un effetto sul carattere, lo sviluppo o il comportamento di qualcuno o qualcosa».

Una persona che ha questa capacità è – in italiano. L’inglese non ci serve – influente.

Fin qui è facile.

Essere influenti significa essere autorevoli. Magari addirittura potenti (però non esageriamo, dai).

In sociologia – spiega la Treccani – è influente una persona «che, anche inconsapevolmente, fornisce modelli di comportamento ad altri membri di una comunità».

Secondo: vale la pena di dare una bella notizia a tutti, che sicuramente calmerà le acque. Gli influencer non sono stati inventati su internet.

The Influentials: People who influence People, per dire, è un testo del 1994. Weimann, professore di comunicazione ad Haifa, li chiamava Influentials. Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications è addirittura un classico degli studi di comunicazione di massa. In italiano è stato tradotto con il titolo L’influenza personale in comunicazione. All’epoca si chiamavano opinion leader, e si parlava essenzialmente di politica. Ma fra la politica e il consumo il passo è breve.

Terzo: e così, eccolo qui, l’influence marketing, cioè l’individuare persone che possono avere influenza sui consumatori e utilizzarli come leve di marketing. Per comunicare il marchio, magari per vendere di più. Che non è una cosa nuova. Esiste da quando esiste la comunicazione di massa. Certo, adesso si chiama così. Adesso si chiamano influencer. Adesso si teorizza e si cavalca e per alcuni è the next big thing, mentre per altri è già superato e bisogna cercare nuove forme di conversazione con il consumatore.

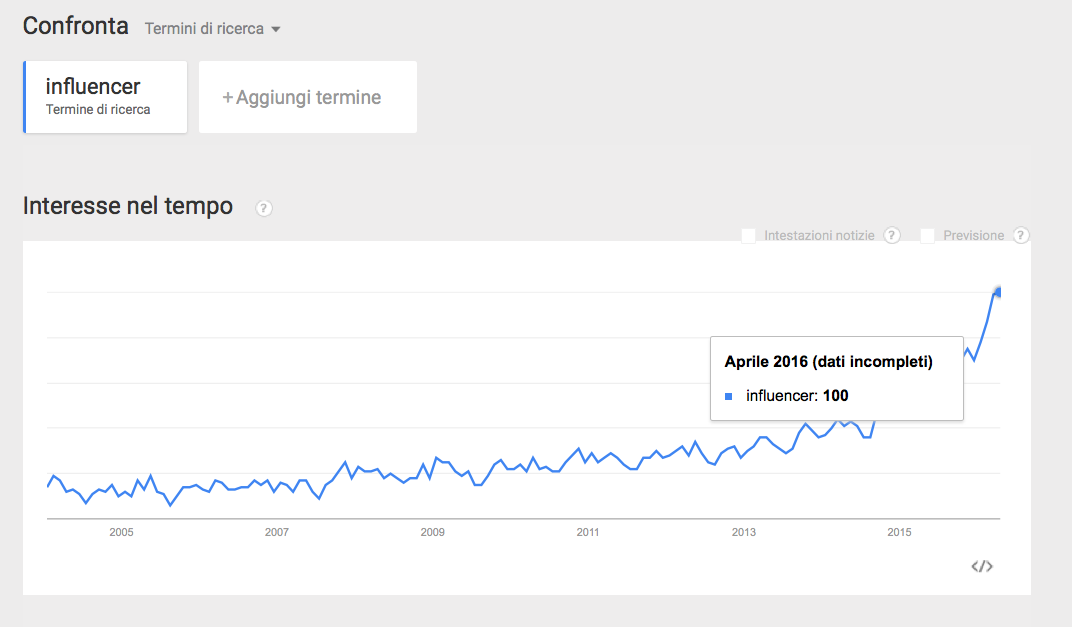

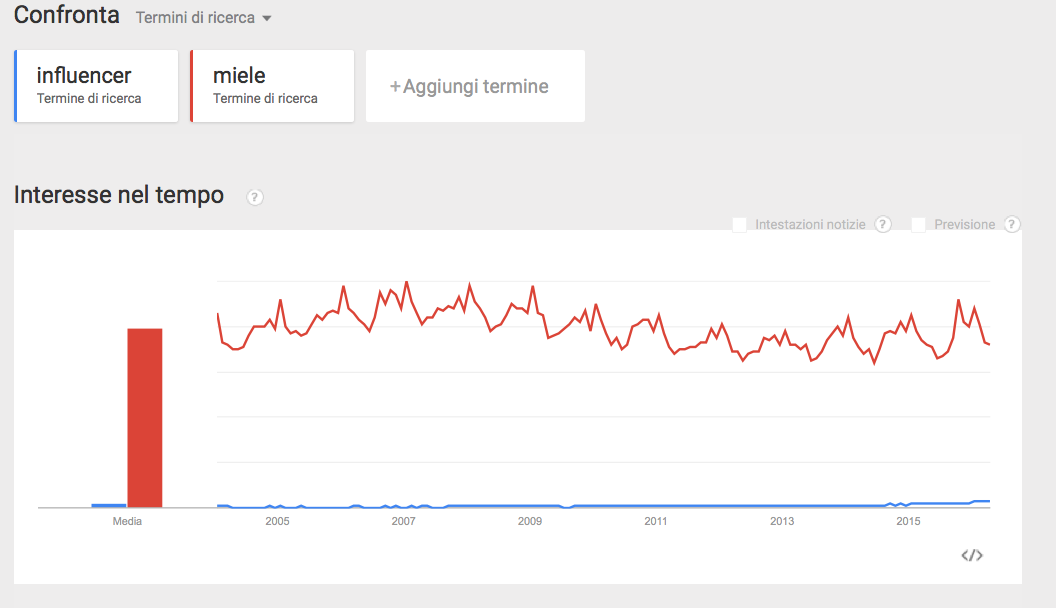

Per carità: non c’è alcun dubbio che l’interesse per la parola influencer sia in crescita: guarda un po’ che bel grafico che ti propone Google Trends. Non c’è alcun dubbio nemmeno che i servizi di social network siano stati interpretati anche come luogo virtuale dove dar vita, in maniera massiccia, al marketing degli influenti. Certo, a ben guardare il miele resta comunque molto più cercato di influencer.

Questa la parte teorica. Veniamo alla pratica recente.

Io non credo che Domenico Naso avesse ragione, qualche giorno fa, quando ha definito gli influencer dei cialtroni di dimensioni cosmiche. Il suo pezzo era fatto evidentemente per polemizzare e di fatto ha raggiunto lo scopo. Ma raccontava solo una parte del fenomeno. Gli ha risposto bene, mi pare, Elena Braghieri.

Non credo nemmeno che pubblicare un’intervista a una persona pagata per twittare a proposito di programmi televisivi dovrebbe generare sdegno perché è stata pubblicata: è una cosa che succede.

Ci sono persone pagate (poco o tanto) per twittare o simili. Lo sappiamo tutti, funziona (anche) così. E il fatto che funzioni (anche) così è un problema, perché vuol dire che i decisori nelle aziende non hanno capito nulla di cosa sia la reale influenza. Ci sono persone che si accapigliano per un cocktail, un invito a un evento e un paio di scarpe in cambio di un’instagrammata. Ci sono persone che hanno fatto del loro saper “spostare” i gusti di una serie di persone una dignitosissima professione. Ci sono agenzie che se ne occupano, come scrive Girolami sul Daily Best. E quindi, proprio perché ci sono, bisogna scriverne. È giusto scriverne, parlarne, analizzare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature. Come era giusto parlare di finti fenomeni spontanei del web, per dirne una. Come sarebbe giusto, interessante e utile leggere serie analisi del ritorno sull’investimento da parte delle aziende nel mercato degli influencer. Cioè: quanto pensi che ti renda, pagare qualcuno per twittare? Credi che il consumatore non se ne accorga? Non è meglio dirlo (e allora chiamarli testimonial)?

Fra tutti, Pierluigi Vitale ha avuto la reazione più interessante e sensata, a mio modo di vedere, e invito dunque alla lettura integrale del suo pezzo.

Perché veramente, qui la questione è solo di nomenclatura e non c’è nulla di nuovo sotto il sole.

Ci sono sempre stati i marchettari.

Ci sono sempre state le persone influenti.

Ci sono sempre stati i testimonial.

La differenza fra un testimonial e un marchettaro è che il primo lo dice che sta facendo pubblicità, il secondo finge che una cosa gli piaccia (o che la usi sempre con soddisfazione) perché lo pagano e poi non sai più distinguere se qualcosa gli piace veramente.

Sì, ma allora chi è un influencer? Ovvero, chi è una persona influente? Non è un marchettaro. Non un è testimonial. Faccio un esempio non italiano, così nessuno si sente chiamato in causa e poi possiamo tornare a commentare L’Isola dei Famosi.

Ben Thompson è un influencer.

La sua newsletter, Stratechery, raggiunge qualche migliaio di persone che pagano per leggerlo. È un analista indipendente, con una visione lucida e interessante sulle nuove tecnologie e i modelli di business.

Ciò che lo rende influente è proprio la sua indipendenza (oltre alla sua straordinaria capacità di analisi e di sintesi, che non fanno che corroborare la sua autorevolezza). Non solo: ciò che ne conferma l’influenza, è il fatto che sempre più persone lo leggono, si fidano di lui, commentano i suoi scritti sul forum di Stratechery.

Il fatto di rispondere direttamente ai suoi lettori (non ha pubblicità nella sua newsletter, e ha una dichiarazione etica che è tutta un programma) lo mette in una posizione estremamente delicata: se qualcuno dei lettori lo beccasse, per esempio, a essere pagato per un’opinione espressa, be’, gli toglierebbe la propria fiducia. Chiuderebbe i rubinetti del proprio Paypal. Smetterebbe di rendere il suo Stratechery un business sostenibile. E lui smetterebbe di essere un influencer. Una persona influente non prende in giro le persone che la seguono.

Fare l’influencer non vuol dire esserlo.

E con la sentenza finale è arrivato il momento di togliere lo scafandro. È rimasto un po’ di miele da qualche parte?

Sì. Nelle parole: etica, autorevolezza e fiducia.

Non ho avuto bisogno di usare gli equivalenti inglesi.